宍道湖(しんじこ)にあるただ一つの島です。玄武岩(げんぶがん)という岩でできています。

昔は蚊島(かしま)という名前でした。その後同じ発音の嫁島と書かれるようになり、さらに嫁ヶ島と書かれるようになりました。

この島についてはいくつか伝説があります。共通しているのが、この島の近くで若いお嫁さんが水死した、ということです。たぶん嫁という字がつくようになってからできたのでしょう。

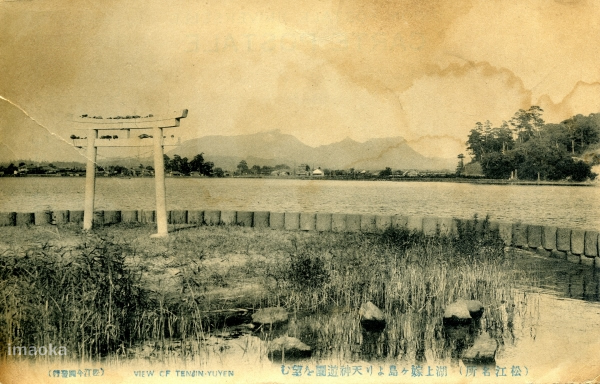

周りに岸が波で削られるのを防ぐために、如泥石(じょでいいし)というものが並べられています。この石は江戸時代に松江で活躍した小林如泥(こばやしじょでい)という人が発明したと言われ、島根県立美術館近くの岸でも見られます。

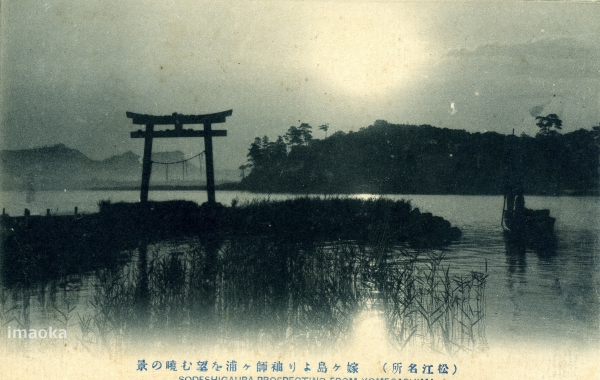

島には弁天(べんてん)という女神をまつる竹生島(ちくぶじま)神社という小さな神社と鳥居があります。また、松の木が植わっていますが、以前は数が少なかったそうです。若槻禮次郎(わかつきれいじろう)という、松江出身で総理大臣にもなった政治家の方が松の苗木を寄付して、今のようにたくさん見られるようになったそうです。夕日がとてもきれいに見えます。

手前に見えるお地蔵(じぞう)さんは袖師地蔵(そでしじぞう)と石灰地蔵(いしばいじぞう)です。くわしくは橋南地区の袖師地蔵・石灰地蔵のコーナーを見てください。

このお地蔵様のあたりから、大人なら嫁ヶ島に歩いて渡ることができます。