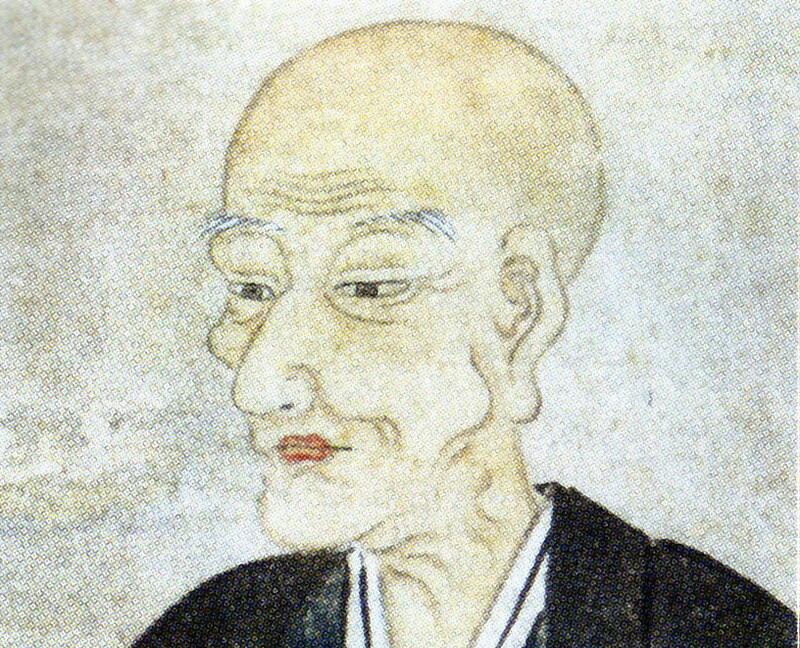

江戸時代に松江のお殿様だった松平不昧公(まつだいらふまいこう)はお茶が大好きでした。そのお茶は抹茶(まっちゃ)といい、粉になっていて専用の道具を使います。昔はとても値段が高く、これを飲むときには部屋を飾ったり、無駄(むだ)が無く美しい動きをするなど、いろいろ工夫をしていました。そういったことをものすごくつきつめたのを茶道(さどう)といい、その名人は茶人(ちゃじん)とよばれ、とても尊敬されてきました。不昧公もそのひとりで、お殿様だったことから大名茶人(だいみょうちゃじん)とよばれています。

不昧公(ふまいこう)は本名を松平治郷(まつだいらはるさと)といい、不昧(ふまい)というのは茶道をするときの別の名前です。「公」というのは、とてもえらい人のことです。

抹茶は今ではいろいろな食べ物や飲み物に使われています。また外国でもこれらが人気です。

茶道(さどう)でお客さんを呼んで特別にお茶を飲むことを茶会(ちゃかい)、そのとき使う専用の建物を茶室(ちゃしつ)といいます。それから、茶道は焼き物、お菓子、料理など、いろいろなものに影響をあたえています。松江は不昧公のおかげで盛んなものがたくさんあります。

明々庵(めいめいあん)は不昧公(ふまいこう)の好みに合わせて作られた茶室です。元は松江市殿町の有澤(ありさわ)さんの家にあり、不昧公(ふまいこう)もしばしば来られました。

その後、東京に住んでいた不昧公の子孫の家に移されていましたが、昭和3年に松江市菅田町(すがたちょう)の有澤山荘(ありさわさんそう)の向月亭(こうげつてい)という所の近く萩の台(はぎのだい)にまた移されました。

しかし、手入れがあまりできなくて荒れ果ててしまいました。そこで昭和41年に不昧公(ふまいこう)が亡くなられて150年たったの機会に修理して今の位置に立て直しました。

明々庵(めいめいあん)の近くの赤山茶道会館(あかやまさどうかいかん)です。ここで観光客はお茶とお菓子を楽しむことができます。

明々庵(めいめいあん)の入り口にある待合(まちあい)という建物です。ここでお客さんは心を静かにしながら茶会が始まるのを待ちます。

待合の中です。

お客さんがこしかけるいすです。腰掛待合(こしかけまちあい)といいます。

ちゃんと雪隠(せっちん⇒トイレのこと)まであります。用意がいいですね。

天井(てんじょう)もきれいです。

いよいよ明々庵(めいめいあん)です。ならべられた石を飛石(とびいし)、このあたりの庭を露地庭園(ろじていえん)といいます。飛石(とびいし)の上を歩きます。

明々庵(めいめいあん)の前の庭です。中央に見える水のたまった石は蹲(つくばい・蹲踞とも書く)といい、手を洗うためのものですが、形や色などを工夫して、お客さんを楽しませます。

躙り口(にじりぐち)という入り口があり、かがまないと中に入れません。自分は偉いぞとか、自分はすごいぞとか、よけいな気持ちをすててみんな平等にすなおな気持ちになって茶会をしましょう、という意味があります。

昔のおさむらいさんは、他の人たちより身分が高いとされていて刀をさしていましたが、ここの刀掛け(かたなかけ)に刀を置き、身分を捨てて茶会に参加しました。

明々庵(めいめいあん)の中です。畳(たたみ)が四枚と半分の広さで、これを四畳半(よじょうはん)といいます。このような茶室は多いです。

大きな出入口は貴人口(きじんぐち)といい、元は身分の高い人の出入り口でした。明々庵(めいめいあん)ではここから庭を見て楽しむことができます。